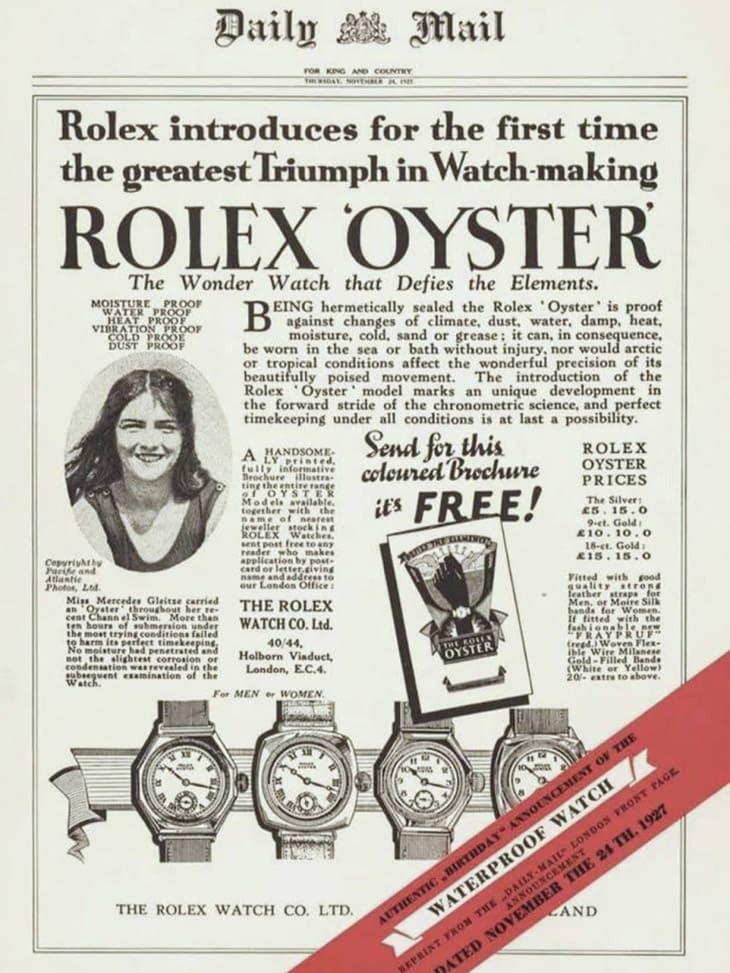

談起勞力士蠔式(Oyster)錶殼,大家腦海中多半會浮現1927年那幕經典:游泳健將Mercedes Gleitze橫渡英吉利海峽,手上戴著勞力士,完賽後手錶依然正常運作。這個畫面後來成了「防水錶」的最佳廣告,也讓蠔式錶殼一戰成名。但根據國外鐘錶專家James Dowling的研究,勞力士創辦人Hans Wilsdorf當初的真正目標,竟然並不是要打造能下水的手錶,而是想解決一個更普遍、更惱人的問題——灰塵。

▲Source:Bob's Watches

工業時代的隱形殺手:灰塵與潤滑油的戰爭

James Dowling指出二十世紀初的鐘錶師最怕的不是進水,而是進塵,當時機芯裡的潤滑油,多半來自動物脂肪,例如牛蹄油或海豚頭油,這些油一旦沾上灰塵,就會產生化學變化,包括變乾、變硬,甚至開始磨損齒輪。而那時的灰塵可不只是些許粉塵,而是工業城市中的皮屑、紡織纖維與煤煙的混合物,對一只細緻的懷錶或手錶來說,這些微粒就是緩慢卻致命的毒藥,長時間下來可能能讓整枚機芯報銷。

所以,在蠔式手錶出現前,製錶師們的共同心願不是「潛入海中」,而是「撐過塵暴」,要保護精密零件,他們需要一個更密封、更可靠的外殼。

▲勞力士創辦人Hans Wilsdorf,早期專注於提升手錶防塵性能,而非防水功能。

當年的製錶難題:如何關上那道「門」

當時的錶殼結構多為按扣式或螺旋式底蓋,兩種都不完美,因為按扣容易鬆動、縫隙多;螺旋雖緊實,但沒有合適的墊圈能完全密封,那時橡膠墊圈太脆,皮革墊圈又不適合小尺寸。卡地亞的Tank手錶雖然意外達到某種程度的防塵效果,但那只是設計上的「副產品」,真正把防塵問題系統性解決的人,便是Hans Wilsdorf。他在蠔式設計中導入一種柔軟的鉛質墊圈,能夠緊密貼合錶殼與底蓋,這種材質雖然只能用一次,但密封效果驚人,能同時阻擋灰塵與水氣。也就是說,James Dowling認為防水功能的誕生,實際上是防塵追求下的意外成果。

▲卡地亞Tank透過四螺絲緊壓底蓋,意外形成可靠防塵效果,無需使用墊圈。Source:Oracle Time

為何「防塵」成為設計的驅動力?

Wilsdorf不是唯一一個對「塵」害耿耿於懷的人,英國製錶師John Harwood在1920年代研發第一款自動上鍊手錶時,也想解決同樣的問題,為此他乾脆移除了錶冠,因為那是灰塵最容易入侵的地方,這兩位發明家雖在不同路線上努力,卻都指向同一件事——要讓手錶更可靠,就得先讓它遠離灰塵,從這個角度看,「防水」只是「防塵」的延伸,而非終點。

▲Wilsdorf想到用柔軟鉛製墊圈,密封蠔式錶殼兩面,同時阻隔灰塵與水氣。Source:Oracle Time

行銷上的策略性轉向

當蠔式手錶問世後,James Dowling觀察到當年Wilsdorf發現一個現實:「防塵」聽起來太理性,「防水」卻能立刻喚起想像,這位遠見人士於是改變策略,讓蠔式化身「防水」代名詞。1927年《每日郵報》頭版那則著名廣告中,蠔式被描述能抵抗「氣候、灰塵、水」,順序看似無意,但其實透露了當年的重點:灰塵才是更重要的敵人,只是當大眾看到能「下海不壞」的手錶,自然覺得更驚奇。於是,品牌故事從「防塵革命」轉變成「防水奇蹟」。這個策略顯然非常成功,人們開始將防水視為手錶品質的象徵,也因此,蠔式成為日常佩戴與冒險活動間的完美橋樑。

▲勞力士最初宣傳蠔式手錶側重防水,因消費者易理解其全面保護,也間接突顯防塵效果。Source:Oracle Time

防塵的歷史、防水的傳奇

值得一提的是,防水錶的概念在蠔式之前並非全無蹤影,早在十九世紀中期,已有懷錶號稱具備防潮、防塵功能,只是勞力士將這項技術「民用化」並推向全球,才真正改變了市場認知。Hans Wilsdorf的貢獻,實際上不在於「發明」防水錶,而在於他洞察了人們的渴望,一款能潛水的手錶,遠比能防塵的手錶更能代表當代精神。

▲早期與現代蠔式防水錶錶殼結構原理大致相當,不過兩者的外觀經過漫長發長出現明顯變化。

從灰塵到海浪,勞力士的真正革命

回望歷史,James Dowling提出的觀點提醒我們:勞力士蠔式手錶的誕生,一開始並不是為了與海浪搏鬥,而是為了對抗那些肉眼看不見的敵人,防水錶殼的堅固外表,源於對「灰塵」這個微小威脅的極致執著。某種程度上,這是一場誤打誤撞的成功,為了阻止灰塵進入機芯,製錶師意外打造出能承受海水的結構,當他們意識到這個設計的潛力後,勞力士的故事就此改寫,從防塵到防水,從功能到信仰。

今天我們談起勞力士,多半想到潛水、冒險與堅固,但很少人記得,這一切的起點,其實只是想要讓手錶「不再沾灰」,而這份對細節的執著,正是勞力士精神的核心所在。