谈起劳力士蚝式(Oyster)表壳,大家脑海中多半会浮现1927年那幕经典:游泳健将Mercedes Gleitze横渡英吉利海峡,手上戴着劳力士,完赛后手表依然正常运作。这个画面后来成了「防水表」的最佳广告,也让蚝式表壳一战成名。但根据国外钟表专家James Dowling的研究,劳力士创办人Hans Wilsdorf当初的真正目标,竟然并不是要打造能下水的手表,而是想解决一个更普遍、更恼人的问题——灰尘。

▲Source:Bob's Watches

工业时代的隐形杀手:灰尘与润滑油的战争

James Dowling指出二十世纪初的钟表师最怕的不是进水,而是进尘,当时机芯裡的润滑油,多半来自动物脂肪,例如牛蹄油或海豚头油,这些油一旦沾上灰尘,就会产生化学变化,包括变乾、变硬,甚至开始磨损齿轮。而那时的灰尘可不只是些许粉尘,而是工业城市中的皮屑、纺织纤维与煤烟的混合物,对一只细致的怀表或手表来说,这些微粒就是缓慢却致命的毒药,长时间下来可能能让整枚机芯报销。

所以,在蚝式手表出现前,制表师们的共同心愿不是「潜入海中」,而是「撑过尘暴」,要保护精密零件,他们需要一个更密封、更可靠的外壳。

▲劳力士创办人Hans Wilsdorf,早期专注于提升手表防尘性能,而非防水功能。

当年的制表难题:如何关上那道「门」

当时的表壳结构多为按扣式或螺旋式底盖,两种都不完美,因为按扣容易松动、缝隙多;螺旋虽紧实,但没有合适的垫圈能完全密封,那时橡胶垫圈太脆,皮革垫圈又不适合小尺寸。卡地亚的Tank手表虽然意外达到某种程度的防尘效果,但那只是设计上的「副产品」,真正把防尘问题系统性解决的人,便是Hans Wilsdorf。他在蚝式设计中导入一种柔软的铅质垫圈,能够紧密贴合表壳与底盖,这种材质虽然只能用一次,但密封效果惊人,能同时阻挡灰尘与水气。也就是说,James Dowling认为防水功能的诞生,实际上是防尘追求下的意外成果。

▲卡地亚Tank透过四螺丝紧压底盖,意外形成可靠防尘效果,无需使用垫圈。Source:Oracle Time

为何「防尘」成为设计的驱动力?

Wilsdorf不是唯一一个对「尘」害耿耿于怀的人,英国制表师John Harwood在1920年代研发第一款自动上链手表时,也想解决同样的问题,为此他乾脆移除了表冠,因为那是灰尘最容易入侵的地方,这两位发明家虽在不同路线上努力,却都指向同一件事——要让手表更可靠,就得先让它远离灰尘,从这个角度看,「防水」只是「防尘」的延伸,而非终点。

▲Wilsdorf想到用柔软铅制垫圈,密封蚝式表壳两面,同时阻隔灰尘与水气。Source:Oracle Time

行销上的策略性转向

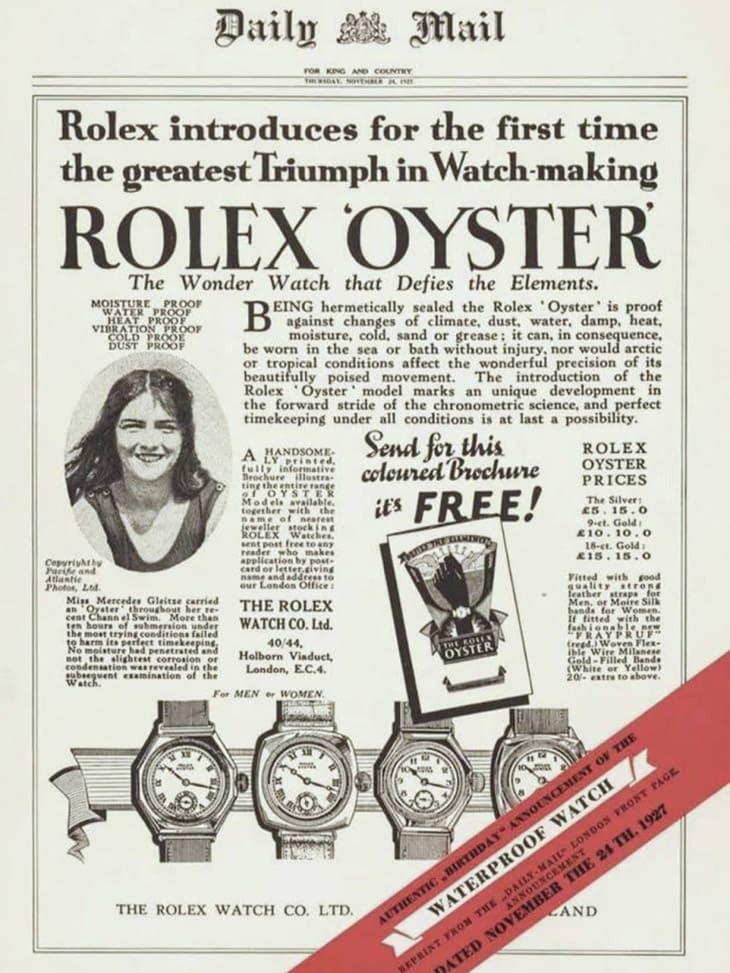

当蚝式手表问世后,James Dowling观察到当年Wilsdorf发现一个现实:「防尘」听起来太理性,「防水」却能立刻唤起想像,这位远见人士于是改变策略,让蚝式化身「防水」代名词。1927年《每日邮报》头版那则着名广告中,蚝式被描述能抵抗「气候、灰尘、水」,顺序看似无意,但其实透露了当年的重点:灰尘才是更重要的敌人,只是当大众看到能「下海不坏」的手表,自然觉得更惊奇。于是,品牌故事从「防尘革命」转变成「防水奇迹」。这个策略显然非常成功,人们开始将防水视为手表品质的象徵,也因此,蚝式成为日常佩戴与冒险活动间的完美桥樑。

▲劳力士最初宣传蚝式手表侧重防水,因消费者易理解其全面保护,也间接突显防尘效果。Source:Oracle Time

防尘的历史、防水的传奇

值得一提的是,防水表的概念在蚝式之前并非全无踪影,早在十九世纪中期,已有怀表号称具备防潮、防尘功能,只是劳力士将这项技术「民用化」并推向全球,才真正改变了市场认知。Hans Wilsdorf的贡献,实际上不在于「发明」防水表,而在于他洞察了人们的渴望,一款能潜水的手表,远比能防尘的手表更能代表当代精神。

▲早期与现代蚝式防水表表壳结构原理大致相当,不过两者的外观经过漫长发长出现明显变化。

从灰尘到海浪,劳力士的真正革命

回望历史,James Dowling提出的观点提醒我们:劳力士蚝式手表的诞生,一开始并不是为了与海浪搏斗,而是为了对抗那些肉眼看不见的敌人,防水表壳的坚固外表,源于对「灰尘」这个微小威胁的极致执着。某种程度上,这是一场误打误撞的成功,为了阻止灰尘进入机芯,制表师意外打造出能承受海水的结构,当他们意识到这个设计的潜力后,劳力士的故事就此改写,从防尘到防水,从功能到信仰。

今天我们谈起劳力士,多半想到潜水、冒险与坚固,但很少人记得,这一切的起点,其实只是想要让手表「不再沾灰」,而这份对细节的执着,正是劳力士精神的核心所在。